経済産業省がECサイト運営のガイドラインとする「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の概要を以下に掲載します。

【論点】

システム会社がソフトウェアをハードウェアにインストールしてユーザー会社に販売する際、ユーザー会社が自らソフトウェアの使用許諾契約を締結する行為を行っていないような場合、当該ユーザー会社にソフトウェアの使用許諾が適用されるのか?

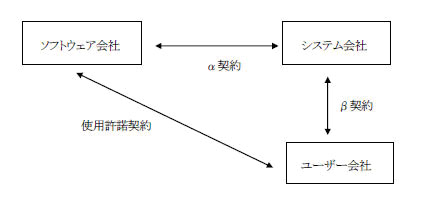

システム会社がソフトウェアをハードウェアにインストールしてユーザー会社に販売するような場合の契約形態としては次のような類型が考えられます。

(1) 直接使用許諾契約が締結される場合(直接ライセンス型)

パッケージソフトウェアのライセンス契約については、ソフトウェア会社がシステム会社にソフトウェアを提供する場合、ソフトウェア会社とシステム会社の間の契約には、次のような条項を設けて対応することが多いようです。

<ソフトウェア会社とシステム会社の間の契約(α契約)>

「システム会社は、ソフトウェア会社の定める使用許諾契約をユーザーに同意させるものとします。」

このようなソフトウェア会社とシステム会社の間の契約に対応する形で、システム会社がユーザー会社との間で締結する契約には、以下のような条項を設けることが多いようです。

<システム会社とユーザー会社の間の契約(β契約)>

「システム会社のシステムに組み込まれている、システム会社が第三者から使用許諾を受けているソフトウェアについては、ユーザー会社は当該第三者の定める使用許諾契約を締結するものとします。」

以上のような契約条項を設けることで、ソフトウェア会社とユーザー会社の間でパッケージソフトウェアの使用許諾契約を締結することが一般的とされています。

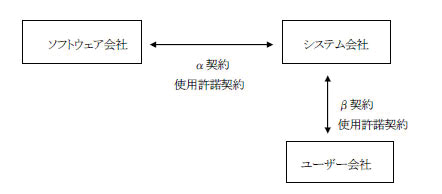

(2)間接的に使用許諾契約が成立する場合(サブライセンス型)

ソフトウェア会社がシステム会社を通じて間接的にユーザー会社に使用許諾を与える場合があり、次のような契約条項を設けることがあります。

<ソフトウェア会社とシステム会社の間の契約(α契約)>

「ソフトウェア会社の定める使用許諾条件に従った使用許諾契約に基づき、(システム会社は)ユーザー会社に対してソフトウェアの使用を許諾することができます。」

この場合、ユーザー会社は、システム会社とユーザー会社間のβ契約の使用許諾条件に拘束されることになります。

問題と考え方

上記のような契約条項が整備されていなかった場合で、ユーザー会社がソフトウェアの使用許諾契約を確認して同意する機会がなかったようなケースでは、ライセンス契約の適用について異議が生じる可能性があります。

ただ、システム会社にソフトウェアのインストール作業の代行をしてもらっていると評価できる場合には、ユーザー会社の代理として画面上に表示された使用許諾の同意ボタンをクリックしたものであるから、ユーザー会社は使用許諾に同意したとみなされるケースもありえます。(黙示的な代理権授与行為)

しかし、そうした黙示的な代理権授与によってライセンス契約が成立したと扱う場合でも、ユーザー会社の思惑とライセンス契約の内容に大きな乖離があった場合には紛争が生じるリスクが残ります。

そのような問題を予防するためにも、以下のような対策が必要といえます。

ソフトウェア会社

・「ソフトウェア会社とシステム会社の間の契約条項(α契約)」を整備する。

・直接ライセンス型契約の場合には、ユーザー会社がソフトウェア会社の使用許諾条件を確認できる環境を整備する。

システム会社

・ユーザー会社に提供するシステムに組み込まれるソフトウェアについては、その使用許諾条件をあらかじめ確認する。

・ソフトウェア会社とユーザー会社間の紐付けが可能となるよう、使用許諾契約の締結が必要と思われるソフトウェアの存在を念頭におき、「システム会社とユーザー会社の間の契約条項(β契約)」を整備する。

・ユーザー会社に対して、ソフトウェア会社の使用許諾条件を提供する等、ソフトウェアの使用許諾条件を理解してもらうように努める。

ユーザー会社

・自ら導入するシステムに含まれるソフトウェアの使用許諾契約の各条項を事前に確認する。